Critiques

Amélie et la métaphysique des tubes

Rencontre réussie d'un film familial avec une animation exigeante

07 juillet 2025

Par Kyuu

Fruit de sept longues années de travail, "Amélie et la métaphysique des tubes" est enfin visible dans toutes les bonnes salles obscures de France depuis mercredi 25 juin ! Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, les réalisateur·ices, réussissent le tour de force de porter à l’écran le roman ado-adulte de Nothomb en un film adapté pour les enfants, mais « sans les prendre pour des idiots » !

Amélie est Dieu, et nous sommes Amélie

Sur le papier, personne n’y croyait : « Mais comment tu peux adapter ce livre, il y a beaucoup de réflexions philosophiques » répondaient les producteurs à Liane-Cho. Mais pourtant, si on y réfléchit un instant, Amélie et la métaphysique des tubes est le livre idéal à adapter en animation ! Alors, bien sûr, il faut procéder à quelques menus ajustements. Pour citer à nouveau le réalisateur : « Elle [Amélie Nothomb] a sa patte dans sa manière de raconter, il faut que j’utilise d’autres idées pour exprimer ce que veut dire Nothomb. » Et c’est là que l’animation entre en jeu, la liberté du médium permettant de retranscrire parfaitement les émotions d’Amélie, de les vivre au plus près d’elle, comme dans une sorte de synesthésie visuelle constante.

On voit cela très tôt avec la fameuse « scène du chocolat blanc ». Alors qu’Amélie n’a jamais décroché un mot et vit des jours monotones de « bébé tube », sa grand-mère — venue de Belgique pour rendre visite à la petite famille installée au Japon — lui fait goûter une spécialité de son pays natal : le chocolat. C’est le premier choc sensoriel d’Amélie. Mais comment rendre compte de la puissance de cette révélation ? Bien sûr, il y a toujours la voix-off qui vient remplir la scène de superlatifs et de formules grandiloquentes : « C’est ainsi que je suis née, par la grâce du chocolat blanc. Le plaisir, c’était moi.» Le film parvient à trouver un bon équilibre entre la voix d’enfant d’Amélie et la voix de conteuse hors-cadre, une voix qui vient du futur, et nous raconte sous un autre angle l’histoire qui se déroule sous nos yeux. Cette voix-off nous raconte notamment cet émerveillement sensoriel et émotionnel qui connecte Amélie au monde si intensément qu’elle en vient à atteindre un statut quasi divin !

Mais le véritable atout du film, c’est de nous montrer cette puissance évocatrice à travers ses visuels. Cette enfant, qui se prend pour Dieu et qui expérimente ses sens pour la première fois, vit toutes les expériences de manière décuplée ; et nous avons l’occasion de les expérimenter avec elle. À mesure qu’Amélie s’ouvre au monde, les fleurs s’ouvrent toutes sur son passage à l’arrivée du printemps, mais laissent place aux couleurs mornes de l’automne quand les premiers conflits apparaissent…

| INTERVIEW "Amélie et la métaphysique des tubes" : interview de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han « On a envie que l’audience soit en empathie complète avec les personnages » |

|---|---|

| 🔗 Lire notre interview | |

| Rencontre avec le duo de réalisateur·ices Maïlys Vallade et Liane-Cho Han pour revenir sur leur parcours aux côtés de Rémi Chayé, la genèse du film et les défis liés à la production d’un long métrage d’animation. | |

Des personnages hauts en couleur

Pour transposer la subjectivité de ce regard, les cheffes layout Marion Roussel et Hanne Galvez ont eu l’idée de mettre en place un layout « à hauteur d’enfants », de sorte à placer la caméra littéralement à hauteur des yeux d’une enfant de deux ans et demi, mais aussi à travers le regard naïf d’une enfant pour qui le moindre bocal devient un vrai trésor. On alterne ainsi entre les plans à la première personne pour suivre l’expérience d’Amélie directement à travers ses yeux, et ceux à la troisième personne qui mettent l’emphase sur les regards des personnages, particulièrement travaillés. Mais déjà sur Calamity et Tout en haut du monde, la singularité et la puissance des intentions intégrées dans le regard étaient impressionnantes.

Une attention qui a été encore plus raffinée sur Amélie… et notamment grâce au chara-design de Maïlys Vallade, Marion Roussel, et Marietta Ren — pour les premières recherches à l’aquarelle — qui vient renforcer un peu plus la caractérisation. Les personnages principaux portent immédiatement toute leur personnalité dans leur design : Amélie a une bouille toute ronde de bébé doublée de grands yeux hyper expressifs, à travers lesquels on peut faire passer toutes les émotions facilement. Quant à Nishio-san, Maïlys explique qu’elle est « le “soleil” d’Amélie ; sa candeur, sa générosité, se dégagent de sa silhouette. Les courbes du personnage ont ainsi été travaillées pour aller dans le sens du sourire. » On voit régulièrement la nounou d’Amélie faire de grands mouvements, de la danse, des étirements, elle est constamment gracieuse et ses mouvements toujours délicats, pour convenir à cet aspect de sa personnalité.

Liane-Cho se rappelle que dès sa première lecture du livre, c’est cette relation très forte entre Amélie et sa nounou qui l’a le plus touchée. Les deux auteur·es ont donc décidé d’articuler le film autour de ce nœud narratif fort : « Il faut vraiment tendre ce fil pour que quand ce dernier rompt, il y ait un maximum d'émotions qui se dégagent. » Nishio-san a peut-être une petite trentaine d'années, et se situe donc entre la maman (mais moins occupée que la vraie) et la grande sœur (mais moins jeune et immature que la véritable sœur d’Amélie). La scène qui illustre le mieux la force de leur reation est celle du « caractère pluie », où le directeur artistique Eddine Noël a fait en sorte de donner une touche de vert à la pluie (la couleur d’Amélie), couleur froide, pour ensuite contraster avec le jaune solaire de Nishio-san lorsqu’elle fait irruption dans la réalité d’Amélie pour venir lui apporter une serviette et la sécher, déclenchant un grand sourire chez Amélie. Toujours dans cette démarche de vivre à 100 % les expériences et les émotions, elle « est » la pluie comme elle aime si bien le dire. Assez littéralement d’ailleurs, car c’est à l’occasion d’un cours de japonais improvisé, lors duquel Nishio-san lui apprend que la pluie se dit justement « Amé » en japonais, avant de lui montrer comment tracer le caractère sur la fenêtre du salon grâce à la buée.

Mais le personnage de Nishio-san se construit également en opposition à Kashima-san, la propriétaire des terres et de la maison qu’elle loue à la famille d’Amélie. Elle incarne le vieux Japon, traditionnel, renfermé sur lui-même, méfiant à l’égard des étrangers. Et puis, surtout, nous sommes seulement dans les années 60, de ce fait elle fait partie d’une des dernières générations ayant connu la guerre et il n’y a pas si longtemps, pour elle, les Belges étaient encore « l’ennemi ». Son allure est austère, le visage fermé, tout en longueur, le teint gris pâle sous de lourdes couches de maquillage, et la couleur dominante du violet vient achever la caractérisation de personnage.

A l’inverse, Nishio-san, plus jeune, plus souple (physiquement et mentalement), incarne la nouvelle génération prête à tout reconstruire et n’entend pas faire peser sur les épaules des enfants les fautes de leurs parents. Elle était trop petite pour se rappeler pleinement son enfance, ses souvenirs sont flous, les images brouillées, jaunies comme un vieux Polaroid, la focale peine à faire la mise au point pendant les moments de flash-back… Et pourtant elle essaie de raconter son enfance à Amélie, et au spectateur, par de très belles trouvailles visuelles et narratives. Quand elles font la cuisine toutes les deux, avec la radio en fond sonore, Nishio-san se rappelle les bombardements, en même temps que les légumes tombent lourdement dans la marmite, elle se rappelle se réveiller, seule, toute sa famille ensevelie sous les décombres.

Ainsi, c’est une relation réciproque où d’une part Nishio-san retrouve en Amélie et le reste de la famille les proches qu’elle a perdu·es, et où Amélie d’autre part trouve dans Nishio-san une adulte prête à l’écouter et qui ne la traite pas comme un bébé. Ce dernier aspect est particulièrement important pour le réalisateur Liane-cho Han qui explique comment la paternité lui a fait prendre conscience de la nécessité de ne pas sous-estimer les enfants : « Au final, je me rends compte que j’ai eu tort. Moi-même je sous-estimais souvent mon fils en me disant “il n’est pas capable de faire ça, de comprendre ça”. » Le film s’adresse ainsi autant aux enfants, pour les inciter à prendre confiance en eux, qu’aux parents, pour les convaincre de faire confiance aux capacités de leurs enfants.

Entre rêve et réalité

Le duo de réalisateur·ices semble lourdement influencé par la japanimation et en particulier le studio Ghibli quand on lit leurs interviews, que ce soit dans le pipeline, avec l’utilisation de l’animation limitée, ou bien au travers des références. Au niveau de la technique déjà, on remarque une animation de bouche très simplifiée, avec seulement cinq positions, assez proche de la méthode japonaise qui en compte souvent seulement deux ou trois par personnage. De la même façon, au Japon, on enregistre souvent les voix à là toute fin, après avoir fait l’animation, alors qu’en France on commence généralement par cette étape, pour que les animateurs puissent poser une synchro-labiale très précise sur le jeu des comédiens et comédiennes.

Mais dans le cas présent, n’ayant pas à se focaliser sur la lip-sync, les animateur·ices ont eu l’opportunité de porter leur attention sur les jeux de regards et d’approfondir ces scènes-là. La création d’un long métrage d’animation (surtout en France) repose souvent sur ce jeu d’équilibriste entre ses ambitions et les moyens techniques et financiers à dispositions. La marque des grands films étant bien évidemment de parvenir à transformer des contraintes techniques en force visuelle ou narrative.

Plus largement, Liane-Cho évoque comme inspiration majeure Souvenirs Goutte à Goutte d’Isao Takahata : « Même si ce n’est pas exactement le ton que je veux donner, mais j’aime bien cette nostalgie qu’il peut avoir, surtout le contraste entre le présent et le passé. »

Effectivement, on retrouve dans Amélie…, cette même coexistence entre une précision documentaire par certains aspects et un onirisme, reflet de la subjectivité d’Amélie. Ce souci du réalisme n’est pas sans rappeler les méthodes de Takahata ou Sunao Katabuchi. Eddine Noel explique que, l’action se passant dans les années 60 au Japon, ils ont cherché à retranscrire minutieusement cette époque, à travers les tenues des personnages (très variées, pour représenter le passage du temps), les types de fleurs qui poussaient à cette époque, les chansons qui passaient à la radio à ce moment-là… Tout est fait pour nous immerger dans cette période. Même si, heureusement, de l’aveu des réalisateur·ices, le film est majoritairement un « huis-clos » (60 % du film se passe en intérieur) donc tout ce travail se joue surtout dans la maison qui doit refléter cette double influence belge et japonaise : « Et heureusement que l’on ne va pas trop en ville, si on avait attaqué la ville alors là ça aurait été autrement plus complexe. »

Cette base réaliste permet de venir y construire par dessus, les fantasmes d’Amélie qui déforme cette réalité : séparer la mer en deux tel Moïse, les fleurs du jardin qui s’ouvrent au printemps sous son commandement…

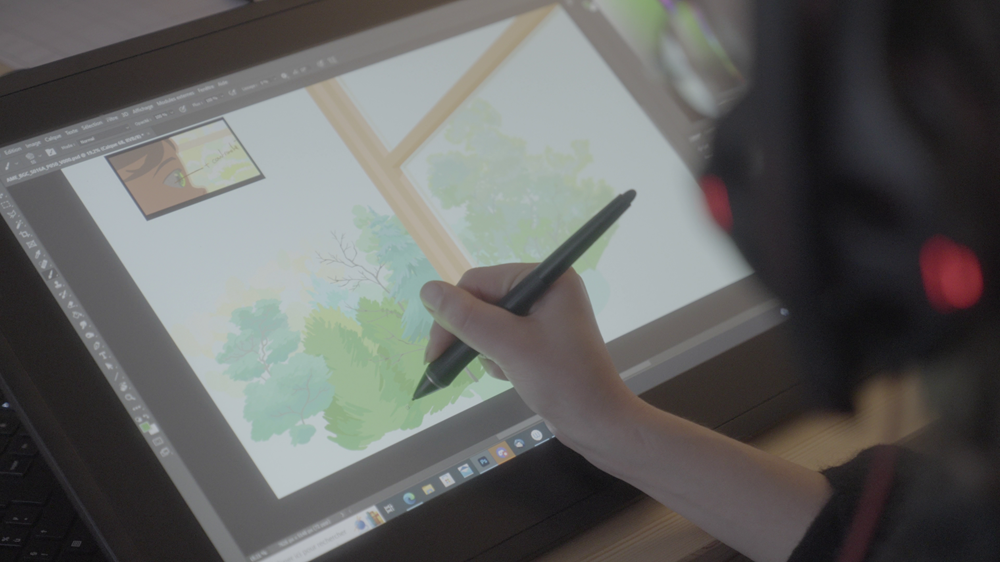

Ce style visuel est le résultat d’années de travail avec une équipe qui se suit depuis longtemps, notamment sur les films de Rémi Chayé (Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary et Tout en haut du monde). Justine Thibault et Simon Dumonceau à la direction des décors et du colorscript, marchent dans les pas de Patrice Suau (DA sur les deux films de Chayé cités ante) avec cet effet de peinture à la gouache et de touches de couleurs impressionniste, tout en trouvant leur propre patte sous la nouvelle direction artistique d’Eddine Noël. L’idée ici est de traduire visuellement les enjeux émotionnels de chaque séquence. Cela passe par les couleurs comme on l’a déjà dit, mais en gardant en tête l’économie de moyen du long métrage d’animation et en ne choisissant qu’une palette de couleurs restreinte. « Le jaune du soleil pour Nishio-san, le violet de la mélancolie pour Kashima-san, le rouge pour André, le bleu clair pour sa petite sœur, le vert de l’eau pour Amélie. »

Une des particularités de cette production est d’avoir commencé la création des décors couleurs dès le début de la production, au lieu de le faire en bout de chaîne comme c’est le cas généralement. « [Les artistes décors] ont ainsi pu déployer tout leur talent de “peintres de plein air” dans la représentation des saisons, les ambiances intérieures et extérieures. Ils ont su apporter au film cette fabuleuse texture d’images en aplat finement composées de petites touches numériques. Ce rendu, proche de la gouache, est le fruit du travail minutieux de l’équipe des décorateurs couleurs – toutes et tous peintres également. »

Enfin l’influence japonaise se reflète bien sûr dans la bande son originale mémorable de la pianiste japonaise Mari Fukuhara. Celle-ci alterne entre des musiques solaires (Le plaisir, Dieu le tube), en écho aux saisons de bonheur comme le printemps et l’été et bien sûr Nishio-San, dont c’est l'élément emblématique ! Ou encore en empruntant des instruments traditionnels comme la flûte japonaise (Va au temple). Et puis, Mère ou Le départ en Belgique évoquent quant à elles des sentiments plus nostalgiques ou mélancoliques. De même pour les chansons originales, Hana et La comptine de Takeda chantées par Machiko Yanagisawa, qui ont le pouvoir d’incarner ce rôle de « musique signature » du film, à la manière d’un Rouge no Dengon (Yumi Arai) pour Kiki la Petite sorcière par exemple !

Comme Liane-Cho le résumait dans une très belle interview de Little Big Animation en 2016, les distributeurs vont vous dire que les enfants ne veulent que des films avec des animaux qui parlent, mais en réalité les enfants s’adaptent à ce qu’on leur propose. Si on leur propose des films ambitieux, artistiquement et narrativement, qui ne les « prennent pas pour des idiots », alors leur niveau d’attente va augmenter. C’est ce que l’équipe de Maïlys et Liane-Cho ont tenté de proposer avec le film Amélie, un « film pour enfant » sans sacrifier le côté « arty » qui peut rebuter certains distributeurs. C’est d’ailleurs ce qui avait manqué à Calamity à l’époque, une bonne campagne marketing. Et heureusement, pour Amélie et la métaphysique des tubes, il n’y a qu’à voir les moyens déployés (compte Instagram dédié au film, les très nombreuses interviews, les avant-premières dans toute la France, le kit presse, et tous les autres supports de communication plus inventifs les uns que les autres), pour espérer une belle revanche ! Cerise sur le gâteau, le film repart du festival d’Annecy avec le prix du public, tel que l’avait fait Tout en haut du Monde, dix ans plus tôt. |

|---|

Boîte noire

quelques informations annexes à ce contenu.

22/07/2025 à 16h30 : À la demande de la production, nous avons changé l'ordre d'apparition des noms : dans l'ordre d'abord Maïlys Vallade puis Liane-Cho Han, afin de correspondre au souhait des réalisateur.ices.